沙漠与绿洲,这场在新疆绵延千年的自然博弈,正被改写。新疆各族群众以坚定的意志和智慧的双手,一寸一寸向沙漠要绿色,一尺一尺为荒原织锦绣,书写了一部从“沙进人退”到“绿进沙退”的生态史诗。

金秋九月,走进于田县万花园防沙治沙区,只见沙漠玫瑰、桃树、杏树顽强生长,连片成廊,焕发着蓬勃生命力。而一年多前,这里还是一片茫茫沙丘。

“去年我承包了70亩沙地种玫瑰花,现在全部成活了。”于田县奥依托格拉克乡依格孜都维村村民伊卜拉伊木·阿布都艾尼语气中满是对未来有好收成的憧憬。如今,越来越多当地群众主动承包沙地,播绿治沙,在漫漫黄沙中踏出了一条条绿色致富路。

新疆是我国沙漠面积最大的省份,风沙危害严重影响着群众生产生活。

30年前,于田县奥依托格拉克乡托格拉吾斯塘村村民买吐逊·依明尼牙孜的家在沙漠边缘,推窗见沙丘,播种惧风来,一场沙尘暴,就能让刚出土的棉花苗荡然无存。

2004年春季的一场沙尘暴让买吐逊记忆犹新。正午时分在家休息的他突然感觉天暗了下来,屋外狂风呼啸,沙粒打着门窗啪啪作响。这场沙尘暴整整持续了3天,严重时能见度不足10米,给于田县农业生产带来巨大影响。

2009年,新疆环保部门发布的一项数据显示,全疆每年因风沙危害造成的直接经济损失高达30多亿元,间接经济损失不可估量。

治沙,成为生存与发展的必由之路。

且末县地处塔克拉玛干沙漠腹地,沙漠面积占全县面积的38.4%,是新疆乃至全国风沙危害最严重的地区之一。1998年,且末县成立防风治沙工作站。

2005年1月,23岁的帕提古丽·亚森加入且末县防风治沙工作站,成为当地第一批防沙治沙女护林员。一把铁锹一把镰,一块馕饼一壶水,她日行三十多公里,割芦苇、扎草方格、栽树苗,在车尔臣河东岸的沙漠边缘一干就是20年。她亲手种下数万棵树,让绿色一点点扎根蔓延。

如今,在且末县各族群众共同努力下,车尔臣河东岸沙漠边缘建成了一条长约20公里、宽约7.5公里的生态长廊,成功遏制沙漠扩张。

阿克苏柯柯牙,曾经是一片“每年春季黄沙遮天”的不毛之地。通过各族干部群众年复一年的植树造林,如今这里已蔚然成林——一道融合生态林与经济林的“绿色长城”赫然屹立,不仅改变了自然面貌,也托起了万千百姓的致富希望。

“小时候最怕柯柯牙春天的风沙。现在,我在这里开了农家乐,日子越过越好。”阿克苏市民李洪荣感慨道。

截至目前,柯柯牙造林面积超过120万亩,成为世界荒漠化治理的典范。

党的十八大以来,新疆深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,持续推进防沙治沙工作。2024年11月28日,塔克拉玛干沙漠锁边工程完成“合龙”,建成环塔克拉玛干沙漠3046公里的绿色生态屏障。卫星遥感影像显示,这是世界最长的环沙漠绿色生态屏障。

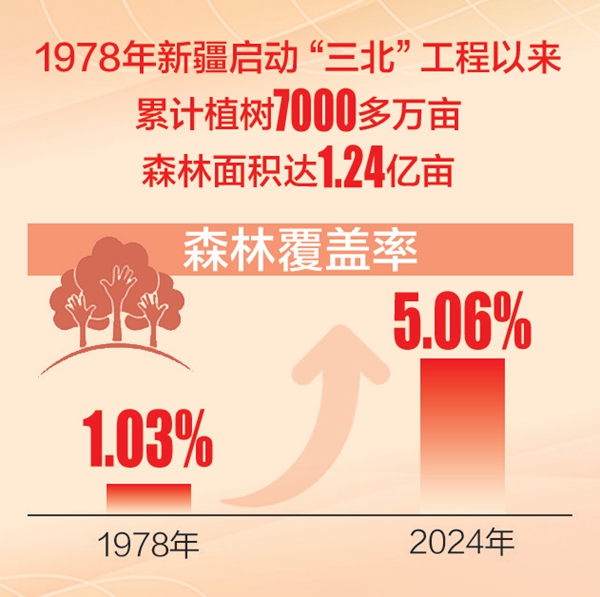

这一恢宏成就的背后,是新疆多年来防沙治沙的坚持不懈。自1978年国家启动“三北”防护林体系建设工程以来,新疆累计植树7000多万亩,森林覆盖率由1978年的1.03%提高到2024年的5.06%。过去30年,人工绿洲面积由6.5万平方公里增至10万平方公里。第六次全国荒漠化和沙化调查结果显示,新疆荒漠化和沙化土地面积首次“双缩减”,结束了全国唯一沙化土地扩张省份的历史,实现了从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。

站在新的起点,新疆各族人民正以更大的决心与斗志,续写人与沙漠和谐共生的壮美篇章,为建设美丽中国贡献坚实而磅礴的新疆力量。(曹华)