1960年的时候,我从新华社总社调到新疆任摄影记者,开始了我摄影记者的职业生涯,在新疆工作了十六年。

新疆分社当时有位摄影记者艾海提,是维吾尔族人,他是老记者了,我就跟着他去采访。记得当时我们去采访牧民转场,就搭了一辆运货的便车。到了山下,车子开不进去,剩下的路我们就自己爬上去。我和他两个人,大夏天背着摄影器材,然后一人还扛一件皮大衣。夏季到山上、草原深处采访,万一刮风下雨天气还是会很凉,所以棉衣、皮大衣什么的还是要备着的。

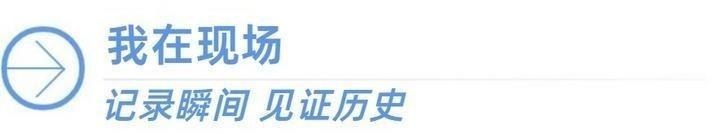

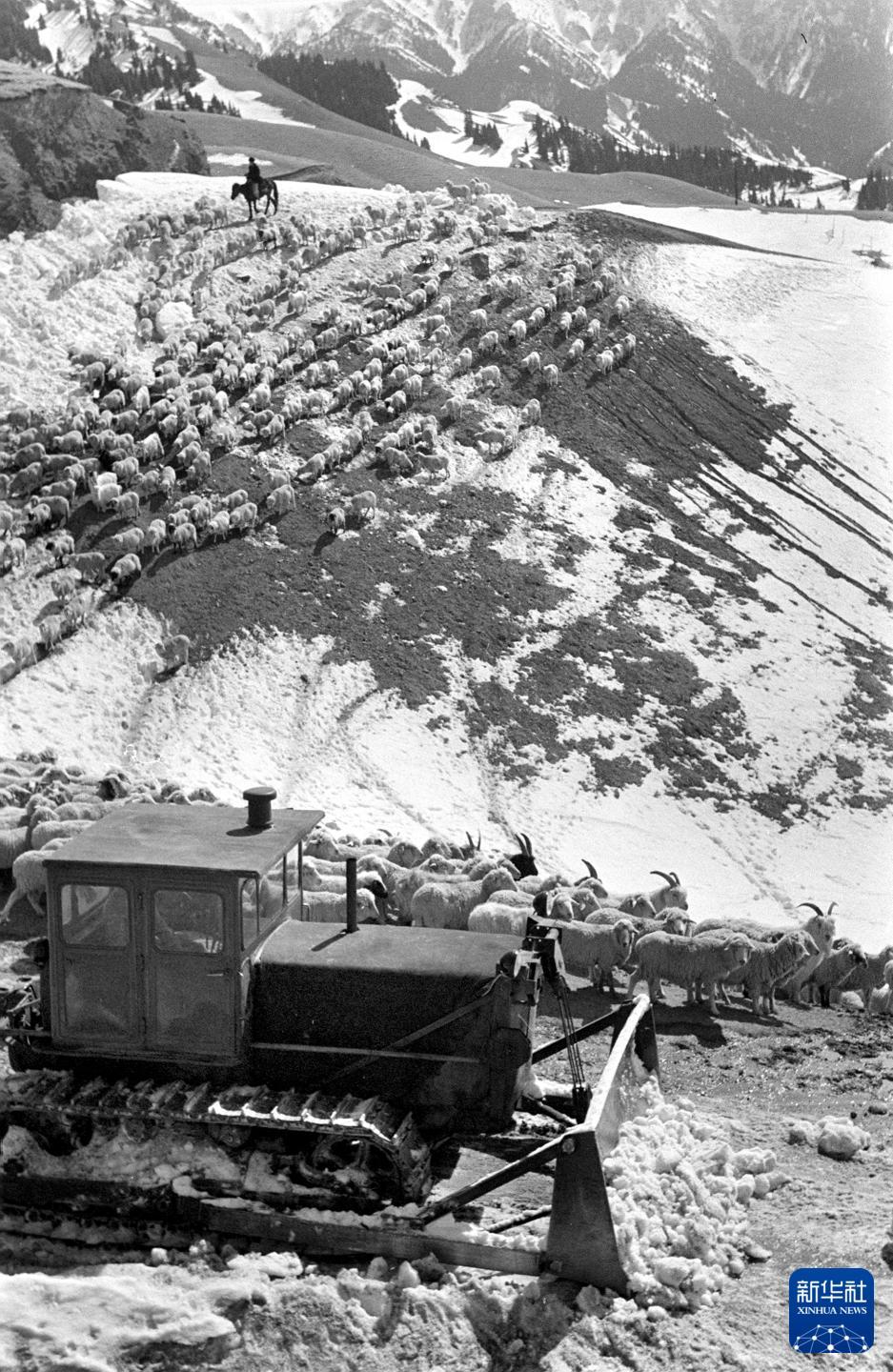

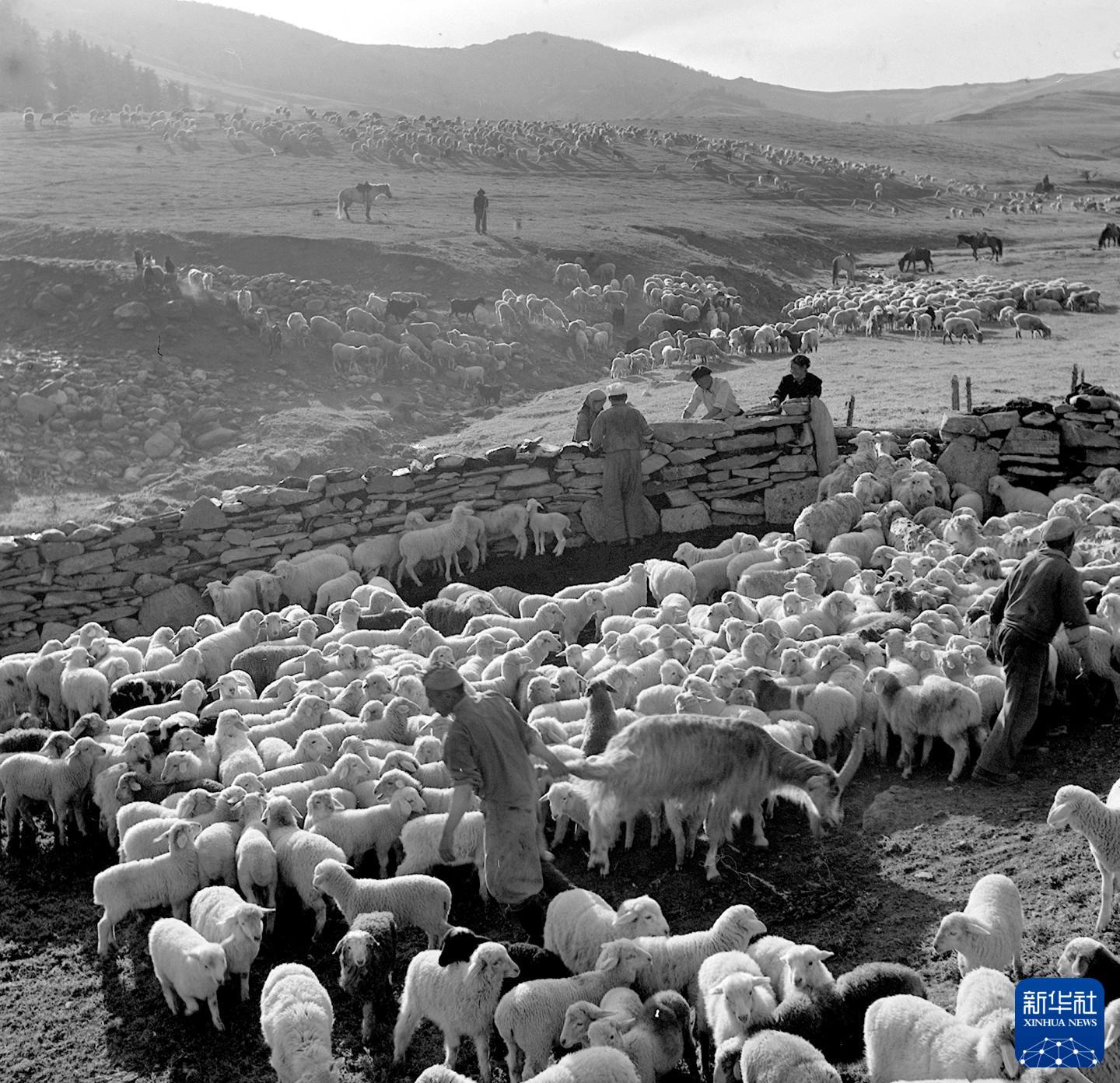

当时正好是牧场转移的季节,牧民们赶着牲畜向夏季牧场迁移,向着高山攀爬,我跟艾海提两个人就背着我们的器材和行李也往山上爬,爬到有帐篷的地方,当地牧民很热情地接待我们。按照少数民族的习俗,夏天他们都要喝“马奶子”。这个“马奶子”是含酒精的,但我当时刚到新疆也不知道,喝着觉得挺凉快挺好喝的。结果喝着喝晕乎了,迷迷糊糊睡着了。第二天一早醒来,听到帐篷外边的羊叫。跑出来看漫山遍野都是羊群,像漂亮的棉花朵一样,一朵一朵的。我这个不久前才从北京来的人哪里见过这个场面,于是赶快跑回帐篷里面,拿着相机就到处找角度拍照片。拍的照片其中一张被推荐参加了荷赛(世界新闻摄影比赛),这应该是我们国家比较早入围荷赛展览的摄影作品,那张照片叫做《天山放牧》。

秋天时牧民们带着牲畜从秋牧场迁移到冬牧场,春天是从春牧场到夏牧场去。当时采访这种牧场转场一般都在半个月左右,出去采访了再回来,然后再组织稿子重写,差不多半个月才能有一组稿子。

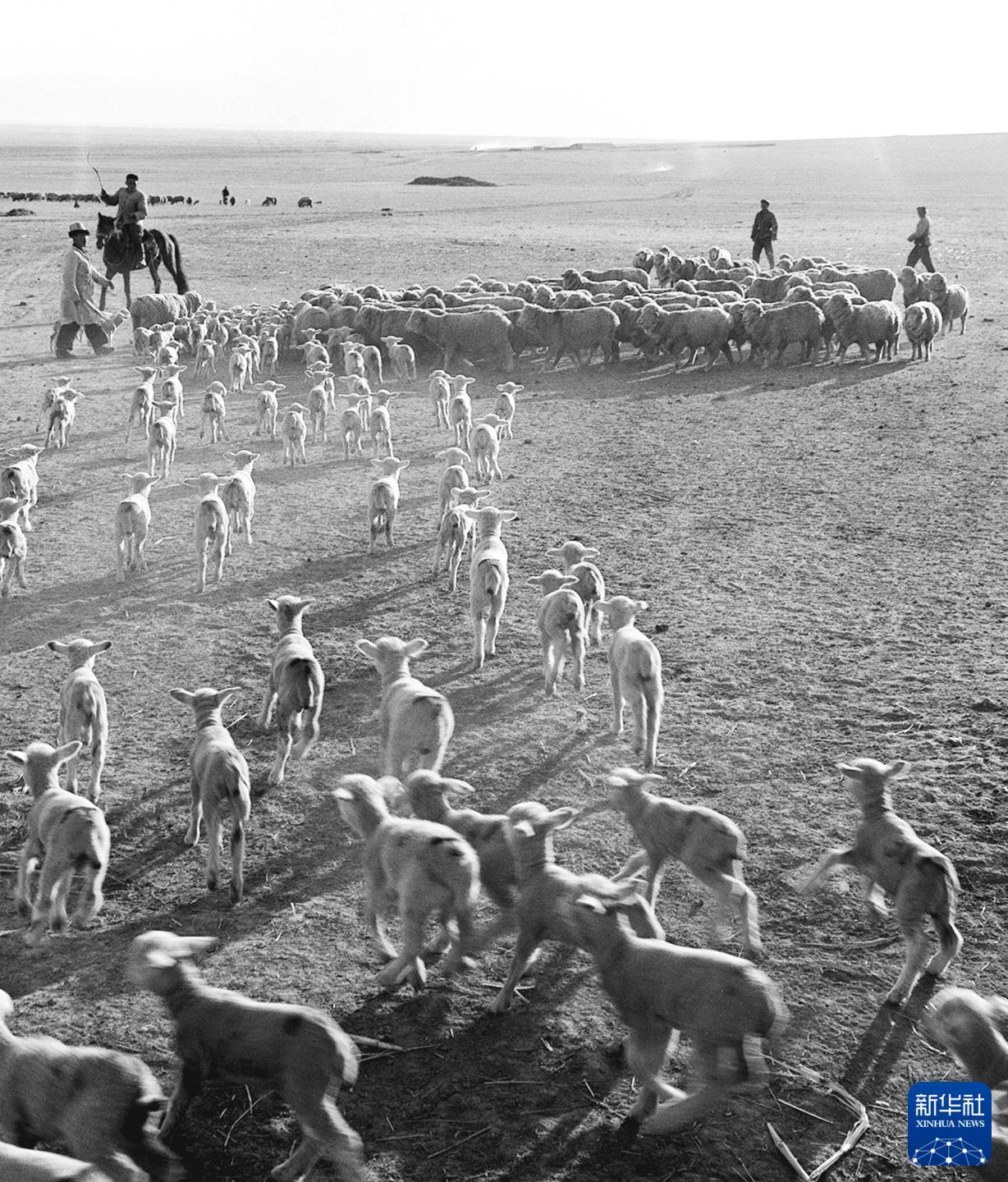

我是从北京来到天山草原的人,来到这里感到非常激动,同时很新奇。采访过程中我感觉各民族相处是非常融洽的。在新疆的时候,不管到谁家,人家都很客气地把你让进来请上座。然后就把家里的好吃的端上来招待客人。我和当地人相处,从始至终都觉得很融洽,互相尊重,相互关怀。

我到新疆之前从没做过记者也没采访过,到了这儿才开始学习,说实话心里有点没底。但年轻人总要试试看,既然让我干这个事情,就要尽心把工作做好。

新疆的天确实漂亮,蓝天白云让人心情舒畅。笔直的公路顺着坡往上延伸,好像就是“天路”一样,这在大城市根本想象不到。草原上牛哞马嘶,牧民骑着马赶羊群,处处生机勃勃。

在新疆工作期间,我亲眼看到少数民族地区的发展实况。这里虽然起步时有点落后,但发展脚步始终能跟上全国整体的节奏。国家给的优惠政策很实在,能帮当地经济更好发展。

有一次我和一名文字记者一起去采访丰收。文字记者懂当地语言,就在地里和农民左尔东交谈。我听不懂,也插不上嘴,就在旁边观察。他们聊着聊着,说开心了,左尔东就做出了这个动作,我立刻抓拍下来。这张照片发回编辑部,被质疑是摆拍:被拍摄的对象站在麦子地里、做出了一个“丰收在望”形态,很像摆拍。

我向编辑部阐明事实经过,消除了摆拍的质疑。在新闻摄影实践中,我始终坚持三个基本原则:不摆拍、不造假、不欺骗,这既是职业底线,也是记录时代发展的基本要求。

摄影记者,我觉得要有双重角色:一方面必须恪守新闻真实性原则,以客观事实为根本来进行拍摄;另一方面还要有艺术家的思维和眼光,让你拍的照片能入得了人家的心。

优秀的新闻摄影作品不应止步于简单记录,更不能抱着“拍完就行”的态度,而是要通过精准的影像捕捉和恰当的视觉表达,既保证事实的客观性,又能引发受众的情感共鸣与深度思考。这种真实性与艺术性的有机融合,正是新闻摄影的专业价值所在。

90年代的时候,我有一次回新疆参加一个会议。到了乌鲁木齐感觉城市面貌变化很大,高楼多了很多;旅游业也发展了起来,旅游可以带动经济。正好我新疆有个老朋友,他老家是浙江的。他每年回浙江都会来看看我,和我说说新疆的发展变化。新疆现在作为一带一路的通道,发展得更好了。

回头看看在新疆工作的那些日子,我就是作为一个记者做了我自己本职该做的事情。

记者:徐邦

制作:程婷婷、吕帅、邱少煜、黄宗治、王菲